・そろそろサイディング塗装をしたい

・自宅のサイディングにあった塗料やメンテナンスサイクル、サイディングの耐用年数を知りたい

あなたは今、サイディング塗装に関して悩んでいませんか?外壁材として多く使われるサイディングボードですが、塗装に際しては最適な塗料と塗装方法があります。

今回は、サイディング塗装について、愛媛県の塗装業者である弊社から、「事前に知っておきたいこと」をご説明します。

サイディング塗装で失敗し、「こんなつもりではなかったのに」と悔やまないよう、最後まで読んでみてください。

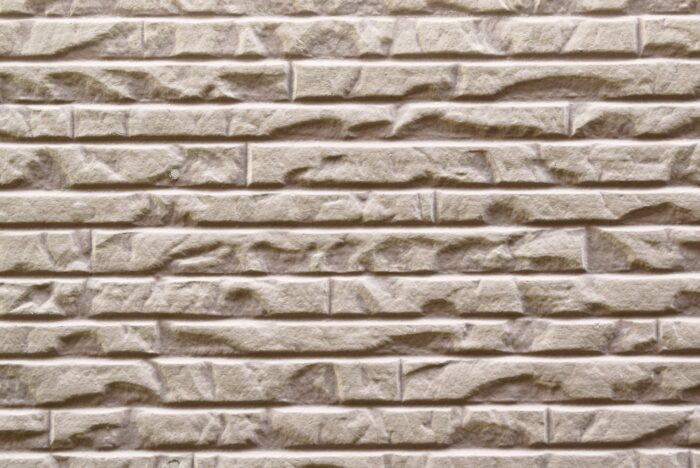

サイディングボードの種類4つとそれぞれの特徴

外壁塗装をする前に、あなたの家の外壁材がサイディングなのかどうか、サイディングならどの種類なのかを確認してください。

サイディングボードそのものにも耐用年数がありますので、「本当に今外壁塗装をしても無駄にならないか」をあわせて考えましょう。まれに「このサイディングボードは塗装不要です」と聞かされたという方もいらっしゃるようですが、本来再塗装は家を守るためにとても大事なものです。

では、サイディングボードの種類や特徴、塗装サイクル、耐用年数を表でご説明します。

| 種類 | 特徴 | メンテナンスサイクル | サイディングボードの耐用年数 |

|---|---|---|---|

| 金属系 |

・ガルバリウム/アルミ/ステンレスなど |

10~15年 | 40年 |

| 窯業系 |

・セメントに繊維質を混ぜて焼き固めたもの |

7~10年 | 40年 |

| 木質系 |

・天然木材を外壁材に加工したもの |

7~10年 | 40年 |

| 樹脂系 |

・いわゆる「塩化ビニール」 |

10~20年 |

30年 |

サイディングボードは、一定のサイクルでメンテナンス(再塗装)をしなければなりません。サイディングボードそのものの耐用年数と、塗装のサイクルとをあわせて考え、ムダのない外壁塗装をしましょう。

サイディングボードの中で、唯一「樹脂系」は再塗装しません樹脂系サイディングボードは撥水性を持っていますので、塗り替えができないのです。

その代わり、激しい傷みが出現していれば、すべて張り替えで対応します。

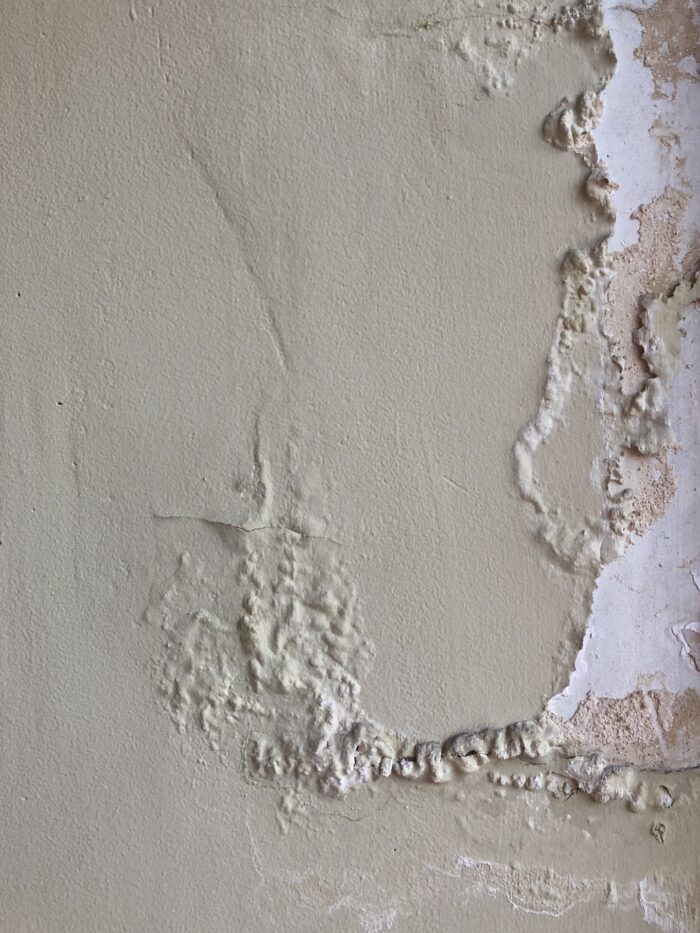

サイディング塗装を検討しなければならない「現象」

では、具体的にサイディング塗装を考えなければならない現象にはどのようなものがあるのでしょうか。端的に言えば、「塗膜の劣化」が、外壁塗装をするタイミングを教えてくれます。

どんな劣化現象が起きたとき、サイディングの外壁塗装を検討すればいいのでしょうか。表にまとめてみました。

| 目に見える劣化現象 | 状況や確認方法 |

|---|---|

| チョーキング |

・紫外線や雨により塗膜が劣化し、顔料が粉となって表に現れてくる |

| 剥がれ |

・耐久性低下、もしくは施工不良により塗膜が剥がれてくる |

| カビや藻、コケ |

・湿気の多い敷地内の家・日の当たりにくい面の外壁に黒ないしは緑色の部分が現れる |

| 膨れ |

・塗膜の一部に膨らみが生じる(メンテナンスサイクルより短いタイミングで生じたときの膨れの原因は、施工不良か塗料選びの失敗が多い) |

| 色褪せ |

・紫外線や風雨により、塗膜がダメージを受けている |

| ヒビ |

・塗膜耐久度が落ち、既に紫外線や風雨に耐え切れなくなっている状態 |

以下は塗膜がもろくなり、顔料が表に漏れ出る「チョーキング」の様子です。

そして次は、壁材と塗膜の間に空間が生じる「膨れ」の様子です。

サイディングボードに生じた「ヒビ」とは、以下のような様子です。

このような現象を見つけたら、今すぐ対応しなければならない現象もあれば、時間的猶予のあるケースも存在します。ただ、いずれにしても、専門家の目で確認してもらうのが一番です。

サイディング塗装に適した塗料の種類

では、サイディングに適した塗料にはどんなものがあるのでしょうか。一覧表にまとめていますので、チェックしていきましょう。

| 種類 | 耐用年数 | 特徴 |

|---|---|---|

| アクリル樹脂塗料 | 3~8年 | コストパフォーマンスがいいが、耐久性は低め |

| ウレタン樹脂塗料 | 5~10年 | コストパフォーマンスがよく、汚れや色あせに比較的強い |

| シリコン樹脂塗料 | 8~15年 | カビや藻が付きにくいが、コストは高め |

| フッ素樹脂塗料 | 12~20年 | コストは高いものの、耐用年数が長く汚れに強い |

それぞれ、価格や耐用年数、特徴の面が異なりますので、じっくり検討してください。より詳しい情報は、「外壁塗料の種類と特徴・価格は?塗料選びのポイントも解説」で取り扱っていますので、ぜひご覧ください。

・外壁塗料の種類や価格を知りたい ・塗料の選び方についてのヒントが欲しい 今、このように考えてはいませんか? 外壁に使う塗料は、日ごろから目にしたり手にしたりすることはありませんので、詳細について知る機会はなかなかありません。ただ、外壁塗装を依頼するには高い金額がかかりますので、事前に情報を得...

サイディング塗装の費用相場

サイディングの塗装を考えるようになったら、気になるのが費用相場ですが、30坪の家の場合最低でも40万円程度必要です。サイディングボードの塗装にかかる費用は、面積・サイディングの素材・塗装やサイディングの傷み具合・塗料のグレードといった要素で変化します。

条件が異なれば費用が変わるのは自然なことですので、一概に「いくら」と言えないのが現状です。それでも、ある程度の費用相場を知りたいときは、「30坪住宅の外壁塗装価格相場は?悪徳業者に騙されないための重要ポイント」もあわせて読んでみてください。

・外壁塗装を検討している ・30坪の住宅の場合の相場や注意点が知りたい このようにお考えではないでしょうか? 外壁塗装は日々の買い物のように頻繁にするものではありませんので、どんなところに注意を払えばいいのかわからない、という方も少なくないでしょう。大きなお金が動く工事ですので、しっかりと予備...

サイディング塗装の方法

では、サイディングの塗装はどのように行われるのでしょうか。塗装方法や手順、使う道具を知っておけば、見積書をもらったときに内訳を理解するため役立てることができます。

ここから、どうぞ読み進めて理解を深めてください。

サイディング塗装の手順と使用する道具の種類

具体的なサイディング塗装手順は、大きく次の6つの工程に分けられます。

1.足場設置と養生

2.高圧洗浄

3.古い塗膜の剥離

4.コーキング(シーリング)

5.下塗り・中塗り・上塗り

6.最後の点検と足場の撤去

それぞれの段階で使用する道具も必ずチェックしてください。

1.足場設置と養生

まずは、足場の設置と養生をします。

足場は、職人の安全を守ると同時に、丁寧な作業に欠かせないものです。「細かな部分が見えない」「手が届かない」では、美しい仕上がりにはなりません。

養生は、サッシ(窓枠)やガラス窓といった、「塗料が飛んではならないところ」を守るために行います。また、養生に使うテープは、「ここまでは塗る」「ここからは塗らない」と明確にする役目も果たし、美しい仕上がりに直結しますので、手を抜けないところです。

2.高圧洗浄

次は高圧洗浄です。塗装対象部分の汚れや劣化部分(砂・カビ・コケ・チョーキング)を丁寧に洗わなければ、塗料がうまく乗りません。

高圧洗浄に使用する水は、外壁塗装用洗剤を混ぜたものを使用することもあります。これは、カビやコケを一旦死滅させる意味で大切なことです。

水圧も、対象箇所や外壁材の種類によって細かく調整します。

3.古い塗膜の剥離

高圧洗浄のあとは、現在の塗膜層の剥離です。剥がれ始めている塗膜を残したまま塗装しても、新しい塗料はきちんと定着しません。

塗膜剥離の作業をしておかなければ、新しい塗料がすぐにはがれる、ひび割れる、膨れが生じるといったトラブルにつながります。塗膜剥離作業には、高圧洗浄、手作業もしくは工具を使う、剥離剤(薬剤)を使う、といった方法が採用されます。

最低限でも「高圧洗浄」「手作業/工具使用(下地調整)」は行うものですので、見積書をもらったら確認してください。

4.コーキング(シーリング)

既存の外壁がすっきりとしたら、コーキング(シーリング)をします。ヒビ部分や窓枠まわり、配管が入り込む箇所、サイディングボードの継ぎ目に、柔軟性に富んだコーキング材を注入すれば、雨水の染み込みを予防しながら、塗装面を平坦にできます。

コーキング材は年を経るごとに硬く痩せていきますし、サイディングのヒビそのものも大きくなっている可能性がありますので、状態により打ち増しか、打ち換えかを検討します。コーキング(シーリング)は、家を長持ちさせるためにもとても重要な工程です。

5.下塗り・中塗り・上塗り

外壁塗装前の下準備が完了したら、下塗り・中塗り・上塗り(塗装)が始まります。

サイディングをはじめとした外壁塗装の塗りは、基本的に3段階です。

下塗りは、現塗膜を再生するもので、その後に続く中塗り・上塗りに使用する塗料の接着力をアップするために重要です。

次は中塗りです。中塗りといっても、基本的には下塗りと同じ塗料を使います。塗りムラを予防すること、しっかりとした塗装下地を作ることを目的に、2度同じ塗料を塗ります。上塗り塗料によっては、下塗りに使う塗料を指定しているメーカーもあるほどで、重要な工程です。

下塗り・中塗りが完了したら、いよいよ上塗りです。上塗りには、手塗り(ローラー)、吹き付け(スプレーガン)のふたつの方法があります。良心的な塗装業者の場合、下塗り・中塗りに使う塗料と、上塗り塗料の色を変えてくれるでしょう。

6.最後の点検と足場の撤去

サイディング塗装がすべて終わったら、最終的な点検と足場撤去に入ります。足場撤去の前に、塗装の不備はないか確認し、手直しが必要な箇所があれば再度手を入れます。

高いところで生じている不備も、足場があるうちならチェックできますし、手直しも可能です。ミスやトラブルがないと確信できたところで、足場を撤去します。

サイディング塗装の種類「DIY」は問題ない?

サイディング塗装をDIYしよう、という方もいらっしゃるでしょうが、結論から言えば「やめておいた方がいい」、です。

実際できないことではありませんが、工期が長期間にわたってしまうことで、途中でやめたくなることもあるでしょう。

また、塗装の経験がない場合、丁寧な下地作りの方法や、塗料の取り扱いがわからず、せっかく選んだ塗料の性能をうまく引き出せないことも考えられます。一度の塗り替えのために、多くの道具を買う必要も生じますし、高所作業をも伴います。

うっかりミスで大きなケガを負ってしまうリスクまでをトータルで考えると、やはり専門業者に依頼する方が安心です。

さらに言えば、現在のサイディングや使用されている塗料との相性が良くない塗料を選んでしまうことも考えられます。塗り替え自体可能なのか、塗り替え前にヒビ補修などの手入れは必要ないかを知る必要もあるでしょう。

もし、現在のサイディングに無機塗料・光触媒塗料コーティングがされている場合、耐久性が高いので、今この時点で再塗装すること自体不要かもしれません。ちなみに無機塗料や光触媒塗料コーティングは約20年の耐久性があるとされるうえ、塗料がなかなか密着しない「難付着ボード」とも呼ばれています。

この「難付着サイディングボード」が使用されている可能性は、「新築もしくはサイディングボード張り替えを2001年以前にしたかどうか」に注目します。2001年以降の施工なら、難付着ボードである可能性が高まります。

「DIYでの再塗装は必要か」「DIYするとすれば、どんな塗料を選び、塗装前にどんな手入れをしておく必要があるのか」を専門家に聞いておかなければ、ムダになったり失敗してしまったりすることもあるのです。

サイディングの工法・素材に合わない塗装に注意

サイディング塗装に際し、気を付けていただきたい点が「工法」と「サイディングの素材」です。

サイディングボードが直貼りされている場合、小さな隙間から雨水が入り込んだり、結露が発生したりして、壁下地が傷んでいることがあります。そのときは、傷んでいる部分の下地とともにサイディングボードを張り替える必要があります。

一方、サイディングボードの貼り方や下地に問題がない場合でも、塗料は特性を考え吟味しなければなりません。特に弾性を持った塗料の場合、一般的にはサイディングボードには不向きといわれています。

ただ、弾性を持つ塗料の中でも、クラックが生じたサイディングに使用できるものもあります。アステックペイントのEC-5000PCMが代表的です。

サイディングボードが直貼りか、希望する塗料が弾性系かどうかは、専門家である塗装業者に相談して確認しましょう。

サイディング塗装業者の選び方

実際にサイディング塗装に依頼したいという段階に入ったら、どのように業者を選べばいいのでしょうか。

サイディングの素材、希望する塗料との相性、サイディングの傷み具合…塗装の条件は一律ではありません。安心できる依頼先は、ここから下でご説明する条件を満たすところですので、参考にしながら業者選びを進めてください。

見積書が細かく丁寧に作成されている

提示された見積書が詳しく丁寧に作られているなら、良心的で安心できる業者の可能性が高いものです。悪質な業者の見積書は、「○○一式」といったあやふやな表記が目立ち、明確さに欠けます。

一方、よい業者の見積書の内訳は、「○○×単価×○㎡」のように、とても具体的です。このように、あいまいさがない具体的な見積書を出してくれる業者は、依頼先候補に入れてください。

また、いくつかの業者に見積もりを依頼し、書類を見比べてみるとさらに詳しくわかるでしょう。

わからないことに親切な解説をしてくれる

見積書をもらって、わからないことがあれば率直に聞いてみるのも業者選びのコツです。丁寧に、わかりやすい説明を心がけてくれるなら、その業者は安心できるでしょう。

また、仮にあなたの家のサイディングに使えない塗料を希望した場合、「使えない理由/使ったときのデメリット」も包み隠さず教えてくれるなら、より不安はありません。塗料に関する専門的なこと、外壁塗装の工法はわからなくても当然、と強引に話を進める業者の場合、すぐにでも断りましょう。

自治体のリフォーム補助金への知識がある

外壁塗装への補助金に関する知識があるかないかも、業者選びのポイントです。国や自治体は、良い家にするため、機能性をアップするリフォームに対し、毎年のように補助金を用意します。

このような補助金は、補助額上限や受付件数、どんな外壁塗装が対象かといった条件が決まっていますので、申請方法や補助金受け取り方法に通じた業者を探してみてください。決して安くはない外壁塗装費用ですので、このような制度を利用できるよう助けてくれる業者を見付けましょう。

火災保険や住宅総合保険への知識がある

上の補助金同様、火災保険や住宅総合保険に関する知識が深い業者は、ムダのない外壁塗装を実現してくれます。

火災保険に加入しているのなら、台風や竜巻、豪雨による雨漏り・外壁腐食のように、自然災害による外壁塗装費用をカバーできます。住宅総合保険なら、上の火災保険補償内容に加え、水害・水濡れ・破壊行為・飛来物衝突被害に遭ってしまったときも利用できます。

近年、「100年に1度の豪雨」といった思わぬ災害が発生しているのは、ニュースで見聞きするものです。自然災害により外壁に大きなダメージを負ったとき、火災保険や住宅総合保険が使えるかどうか、使えるならどんな条件下でいくらまでの補償を受けられるのか、あなたの加入している保険商品内容をすぐに調べてくれる業者なら任せても安心です。

サイディング塗装の実績が豊富

同じ外壁塗装といっても、サイディングボードを使った住宅なら、やはりサイディング塗装の実績を多く積んでいる業者に相談・依頼するのがいいでしょう。

外壁にはいくつもの素材・工法があり、それぞれに適した塗装方法や塗料があります。あなたの自宅の外壁がサイディングなら、やはりサイディング塗装に長けた業者を選ぶと不安はありません。

サイディング塗装に適した時期を示してくれる

サイディング塗装には適した時期がありますが、それについてもしっかり示してくれる業者を選びましょう。

塗料ごとに少し違いはありますが、「気温○度以上」「相対湿度○○%まで」と、塗装品質を保持するための施工条件があります。その条件に適した時期でなければ、外壁塗装の施工は難しいものです。

梅雨時期ならば湿度は高いですし、実際に雨が降り塗装工事自体が伸びてしまいます。冬なら気温は低く、塗料メーカーの求める気温に達しないこともあるでしょう。

気象条件は地域ごとに違います。あなたの家のあるエリアでの「サイディング塗装適期」をしっかりと教えてくれる業者は、質の良い仕上がりを追求しています。

ただ、塗装の状態・サイディングボードの傷み具合によっては、急がなければならないこともあるでしょう。適期を外していても、できる限り効率の良い方法を提示してくれる業者を探してください。

ちなみに愛媛県の場合、サイディング塗装の適期は3~5月、7~11月です。

まとめ

今回は、サイディング塗装にまつわる情報を幅広くご紹介しました。サイディング自体特別なものではありませんが、それでも実際に塗装を依頼するには、気を付けなければならないことが多くあります。

特に覚えておいていただきたいのは、以下の3点です。

・サイディング塗装を検討するタイミングは、「劣化(チョーキング/カビやコケ/色褪せやヒビ)」を確認したとき

・サイディング塗装の工程や使う道具を知っておけば、見積書を見るときの見落としを防げる

・塗装の依頼先は、細かな見積書・丁寧な説明・補助金や保険への知識がある・実績豊富・塗装適期を示してくれる業者から選ぶ

サイディング塗装の失敗予防のため、どうぞこの記事を役立ててください。

Everything is very open with a clear clarification of the issues.

It was truly informative. Your site is extremely helpful.

Thank you for sharing!

Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am having difficulties with your RSS.

I don’t understand why I cannot join it. Is there anybody getting the same RSS issues?

Anybody who knows the answer can you kindly respond?

Thanks!!

This piece of writing offers clear idea for the new users of

blogging, that genuinely how to do blogging.

It’s awesome in support of me to have a web site,

which is helpful for my know-how. thanks admin

There’s definately a great deal to find out about this topic.

I love all the points you’ve made.

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems

as though you relied on the video to make your point.

You definitely know what youre talking about, why waste your

intelligence on just posting videos to your weblog when you

could be giving us something enlightening to read?

whoah this weblog is great i like reading your posts.

Keep up the great work! You already know, many

persons are hunting around for this information, you could aid them greatly.

Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward to

all your posts! Keep up the great work!

Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my

website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

Hello! I’ve been reading your web site for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Austin Texas!

Just wanted to say keep up the great job!

I pay a visit daily some websites and sites to read articles or

reviews, however this web site provides feature based content.

Wow, this article is nice, my sister is analyzing such things, thus I am going to inform her.

magnificent put up, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector do not notice this.

You must proceed your writing. I am confident,

you’ve a huge readers’ base already!

Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website?

The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit

acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

If you wish for to increase your familiarity just keep visiting this web page

and be updated with the hottest news update posted here.

Good day I am so delighted I found your site, I really found

you by error, while I was looking on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just

like to say thanks a lot for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse

it all at the moment but I have bookmarked it and

also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the fantastic b.

Keep this going please, great job!

Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I

will be waiting for your next write ups thanks once again.

Great post! We will be linking to this great post on our website.

Keep up the great writing.

I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me.

Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?

I’ll check back later and see if the problem still exists.

Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to

look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and

will be tweeting this to my followers! Superb blog and outstanding design.

Wow, that’s what I was searching for, what a stuff!

present here at this webpage, thanks admin of this web site.

I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was

good. I do not know who you are but definitely you are going to a

famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

Excellent blog here! Also your site loads up very fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

I love your blog.. very nice colors & theme.

Did you make this website yourself or did you hire someone to

do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my

own blog and would like to find out where u got this from.

thank you

I am sure this article has touched all the internet visitors, its really really

fastidious post on building up new weblog.

What’s up to every one, as I am really eager of reading this

webpage’s post to be updated regularly. It consists of good stuff.

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is important and everything.

Nevertheless just imagine if you added some great graphics or video

clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this site could definitely be one of the very best in its niche.

Fantastic blog!

What’s up to all, the contents present at this web page are genuinely remarkable for people knowledge, well, keep up the good work

fellows.

Excellent article. Keep writing such kind of info

on your site. Im really impressed by your site.

Hi there, You’ve done a fantastic job. I’ll certainly digg it and in my view suggest to my friends.

I’m sure they will be benefited from this website.

Your means of explaining the whole thing in this article is genuinely nice, all be capable of effortlessly

know it, Thanks a lot.

This page truly has all of the info I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

I don’t even know how I stopped up here, but I assumed this put

up was good. I don’t understand who you are however certainly you are going to a

well-known blogger for those who are not already.

Cheers!

I have read so many content regarding the blogger lovers except this article is truly a good piece of writing, keep it up.

Good day! Do you use Twitter? I’d like to

follow you if that would be ok. I’m definitely enjoying your blog and look forward to

new posts.

Hi, I want to subscribe for this weblog to get hottest updates,

so where can i do it please help.

I am regular visitor, how are you everybody?

This article posted at this site is truly good.

Hello! I’ve been reading your blog for a while now and finally got the

courage to go ahead and give you a shout out from

New Caney Tx! Just wanted to say keep up the good

job!

If some one wishes to be updated with most up-to-date technologies afterward he must be pay a quick visit

this site and be up to date every day.

I’m really inspired together with your writing skills and also with the structure in your weblog.

Is that this a paid topic or did you modify it your self?

Anyway stay up the excellent high quality writing, it’s rare to look a nice blog like this one today..

When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and

now each time a comment is added I get four e-mails with the

same comment. Is there any way you can remove people from that service?

Cheers!

Ceza avukatı suç işlemiş olan veya şüpheli olan kişilerin temsil edip savunan hukuk profesyonelleri.

Bu avukatlar, iddia etme, hapse alma, hukuki süreçlerde müvekkillerine yardımcı olurlar.

Ceza avukatlarının en önemli görevi, müvekkilleri için en iyi savunmayı sunmaktır.

Bu savunma, müvekkilin suçsuzluğunu ispatlamaya yönelik delilleri toplamak ve sunmaktan, müvekkilin bir mahkemede cezalandırılması

durumunda ise ceza mahkemesinde onu hukuki savunma yapmaya kadar farklı görevleri içerebilir.

Everyone loves it when folks get together and share views.

Great blog, stick with it!

Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and actual effort to make a

superb article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t seem to get nearly anything done.

Informative article, exactly what I wanted to find.

Wow! At last I got a website from where I know how to truly get valuable facts concerning my study and knowledge.

Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with

hackers? My last blog (wordpress) was hacked and

I ended up losing months of hard work due to no data backup.

Do you have any methods to stop hackers?

We’re a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.

Your web site offered us with useful information to work on.

You have done an impressive process and our entire community will

be grateful to you.

I was curious if you ever thought of changing the structure of your website?

Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.

Youve got an awful lot of text for only having one or two images.

Maybe you could space it out better?

Thank you for sharing your thoughts. I truly

appreciate your efforts and I am waiting for your next

write ups thank you once again.

I have read so many articles regarding the blogger lovers however this piece of writing is truly a fastidious

paragraph, keep it up.

Wonderful website. Lots of helpful information here. I’m

sending it to some pals ans also sharing in delicious.

And certainly, thanks to your sweat!

Amazing blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?

I’m planning to start my own website soon but I’m

a little lost on everything. Would you recommend starting with

a free platform like WordPress or go for a paid option?

There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..

Any suggestions? Thanks a lot!

First off I would like to say awesome blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind.

I was curious to find out how you center yourself and clear your mind before writing.

I have had a difficult time clearing my thoughts in getting my thoughts out.

I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15

minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?

Kudos!

You really make it appear so easy together with your presentation but I to find this topic to be actually something that I believe I might never

understand. It kind of feels too complex and very wide for me.

I am looking ahead for your subsequent submit, I will attempt to get the cling of it!

I know this site provides quality based articles and other material, is

there any other web site which offers these kinds of stuff in quality?

Cool gay tube:

https://order.life/wiki/index.php/User:AdelaidaFaith43

Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months

of hard work due to no data backup. Do you have any methods to protect against hackers?

For latest news you have to go to see world-wide-web

and on the web I found this web page as a finest web site

for latest updates.

Hello, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to

use a few of your ideas!!

I just couldn’t leave your web site before suggesting that I

extremely enjoyed the standard info a person provide for your guests?

Is going to be back incessantly to investigate cross-check new posts

Hi there, I enjoy reading all of your post. I like to write a little comment to support you.

Keep on writing, great job!

Thanks a lot for sharing this with all folks you actually realize what you’re speaking approximately!

Bookmarked. Please additionally consult with my website =).

We will have a hyperlink trade arrangement between us

I visited many web pages however the audio quality for audio songs current at this website is actually wonderful.

Hi, Neat post. There’s an issue with your site in internet explorer, might test this?

IE nonetheless is the marketplace leader and a big portion of other folks will pass over your

magnificent writing due to this problem.

Simply desire to say your article is as astounding.

The clearness in your post is just great and i can assume

you are an expert on this subject. Well with your permission allow me

to grab your feed to keep updated with forthcoming

post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

Superb blog! Do you have any tips for aspiring writers?

I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.

Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option?

There are so many choices out there that I’m totally confused

.. Any ideas? Cheers!

What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable knowledge about unpredicted

feelings.

Greetings! Very useful advice within this post! It is the

little changes that make the largest changes.

Thanks for sharing!

I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this site is really nice.

You need to be a part of a contest for one of the greatest websites on the net.

I’m going to highly recommend this web site!

wonderful issues altogether, you simply received a new reader.

What would you suggest about your put up that you just made some days

in the past? Any certain?

Fantastic website. Plenty of helpful info here. I am sending

it to several pals ans also sharing in delicious.

And certainly, thank you for your sweat!

Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended

up losing several weeks of hard work due to no data backup.

Do you have any methods to prevent hackers?

Greetings from Florida! I’mbored at work so I decided

to check out your blo on my iphone during lunch break.

I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I gett home.

I’m shocked at hoow fast youur blog loaded on my mobile .. I’m not even uskng WIFI,

just 3G .. Anyways, awesome blog!

Review my homepage; website slot terpercaya

The other day, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to

see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is

now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but

I had to share it with someone!

Excellent way of describing, and good piece of writing to obtain data about my presentation subject matter, which i am going

to present in university.

Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site,

how could i subscribe for a blog website?

The account aided me a acceptable deal. I had been a little

bit acquainted of this your broadcast provided bright

clear concept

Hello, I do believe your site could possibly be having internet browser compatibility problems.

Whenever I look at your site in Safari, it looks fine but

when opening in I.E., it’s got some overlapping issues.

I merely wanted to give you a quick heads

up! Besides that, great blog!

What’s up, just wanted to mention, I liked this blog post.

It was inspiring. Keep on posting!

This paragraph is truly a nice one it helps new net visitors,

who are wishing for blogging.

Useful info. Lucky me I discovered your site accidentally, and I am surprised why this coincidence did not took place earlier!

I bookmarked it.

You’re so awesome! I do not suppose I’ve read through anything like this before. So good to discover another person with original thoughts on this subject. Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that is required on the internet, someone with a bit of originality!

Thanks for sharing your thoughts about login sv388. Regards

constantly i used to read smaller content which as well clear their motive, and that

is also happening with this post which I am reading at this time.

You made some decent points there. I checked on the net

for more information about the issue and found most individuals

will go along with your views on this website.

This is the perfect webpage for anyone who would like to understand this topic.

You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).

You definitely put a fresh spin on a subject that’s been discussed for years.

Wonderful stuff, just great!

It’s amazing to pay a visit this website and reading the

views of all mates regarding this paragraph, while I

am also eager of getting know-how.

Its like you read my thoughts! You appear to grasp so much

about this, like you wrote the ebook in it or something.

I feel that you just could do with a few percent to drive the message house a little bit, but instead of that, that is great blog.

A great read. I’ll definitely be back.

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you!

However, how could we communicate?

Also visit my web-site … kalenteri 2025

Hey I know this is off topic but I was wondering

if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically

tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for

quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog

and I look forward to your new updates.

Also visit my web blog … easiest calculator with history

I’m extremely impressed along with your writing talents and also with the structure

to your blog. Is this a paid subject matter or did you

modify it your self? Either way keep up the

nice high quality writing, it’s rare to peer a great weblog like this

one today..

Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly

enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but

I’m still new to everything. Do you have any suggestions for rookie blog

writers? I’d definitely appreciate it.

Hi there are using WordPress for your site platform?

I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to

make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere,

when i read this piece of writing i thought i could also make comment due to this sensible article.

Thanks for the auspicious writeup. It in reality used to be a

amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!

However, how could we communicate?

I have been surfing on-line more than 3 hours nowadays, yet I by no means found any attention-grabbing article

like yours. It’s beautiful price enough for me.

In my opinion, if all web owners and bloggers made just right

content material as you did, the web shall be much

more helpful than ever before.

Hi there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.

I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin.

Do you have any tips or suggestions? Thanks

What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable

experience on the topic of unexpected emotions.

Hi there, all is going perfectly here and ofcourse every one is sharing

data, that’s really good, keep up writing.

Hey there great blog! Does running a blog similar to this require a

massive amount work? I have virtually no knowledge of coding but I

was hoping to start my own blog soon. Anyway, if

you have any suggestions or tips for new blog owners

please share. I understand this is off subject nevertheless I just had to ask.

Thanks a lot!

I was curious if you ever thought of changing the structure of

your blog? Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of content

so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.

Maybe you could space it out better?

I know this website provides quality dependent content and additional information, is there any other website which provides these kinds of information in quality?

Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to check out

your site on my iphone during lunch break. I really like the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home.

I’m shocked at how fast your blog loaded on my mobile

.. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing site!

Look into my website: calendrier août

Having read this I believed it was rather enlightening.

I appreciate you spending some time and energy to put this information together.

I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting.

But so what, it was still worth it!

No matter if some one searches for his vital thing, thus he/she

needs to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

powered by GoToTop.ee

https://ru.gototop.ee/

You should be a part of a contest for one of the finest websites on the web.

I’m going to recommend this site!

My page; March Calendar Printable Pdf

Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for

this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers

and I’m looking at alternatives for another platform.

I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

powered by GoToTop.ee

https://ru.gototop.ee/

I think the admin of this web page is really working hard in support of

his web site, because here every information is quality based data.

Feel free to visit my web page 2024 monthly planner printable

I genuinely enjoy reading through on this internet site, it has got good content.

Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wanting to

know your situation; many of us have created some nice methods

and we are looking to swap techniques with other folks,

be sure to shoot me an e-mail if interested.

I am curious to find out what blog platform you’re using?

I’m having some minor security problems with my latest blog and

I would like to find something more secure. Do you have any recommendations?

My web-site how long until december 5

always i used to read smaller articles or reviews that as well clear their motive, and that is also happening with this piece

of writing which I am reading here.

powered by GoToTop.ee

https://ru.gototop.ee/

Right away I am going away to do my breakfast, later than having

my breakfast coming yet again to read further news.

Thanks a lot for sharing this with all people you actually know what you’re speaking about!

Bookmarked. Please also consult with my web site =). We will have a hyperlink exchange contract among us

This website was… how do you say it? Relevant!!

Finally I’ve found something that helped

me. Kudos!

powered by GoToTop.ee

https://ru.gototop.ee/

I read this piece of writing fully concerning the resemblance of

newest and previous technologies, it’s remarkable article.

Stop by my blog post; free scientific calculator

You’re so cool! I do not suppose I’ve read through a single thing like that before.

So great to discover another person with some genuine thoughts on this topic.

Seriously.. thank you for starting this up. This web site is

one thing that is required on the internet, someone with a little originality!

powered by GoToTop.ee

https://ru.gototop.ee/

I think that what you typed made a lot of sense. But, what about this?

what if you composed a catchier post title? I mean, I don’t want to tell you how to run your

website, however what if you added something that grabbed folk’s attention?

I mean サイディング塗装に使う塗料の種類や塗装方法は?DIYは?注意点を説明します – EHIME

PAINT is kinda boring. You ought to look at Yahoo’s home page and note how they

create post titles to grab people interested.

You might try adding a video or a related pic or two to get readers excited about

what you’ve written. In my opinion, it might make your posts a little livelier.

Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other sites?

I have a blog centered on the same topics you discuss and would really like to

have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate

your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot

me an e-mail.

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied

on the video to make your point. You definitely know what youre talking about,

why waste your intelligence on just posting videos to your blog

when you could be giving us something enlightening to read?

It’s going to be finish of mine day, except

before ending I am reading this wonderful article to improve

my experience.

Here is my web blog :: blank weekly calendar template

I have read some good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.

I surprise how much attempt you set to make one of these magnificent informative website.

Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your website is excellent, let alone the content!

powered by GoToTop.ee

https://ru.gototop.ee/

It’s hard to come by well-informed people in this particular

subject, however, you seem like you know what you’re talking about!

Thanks

Here is my website Newest cars coloring pages

Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

Excellent article. Keep writing such kind of information on your

blog. Im really impressed by your blog.

Hello there, You have done an excellent job. I’ll

certainly digg it and personally recommend to my friends.

I am confident they will be benefited from this web site.

Cool gay youmovies:https://youtube.com/shorts/AwTpF-mKErE

I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one today.

Hello I am so happy I found your weblog, I really found you by mistake, while I was browsing on Digg for something else,

Nonetheless I am here now and would just like to say thank you for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the

theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have saved

it and also added your RSS feeds, so when I have time

I will be back to read a great deal more, Please do keep up the great work.

Cool gay movies:

http://firmidablewiki.com/index.php/User:BrigidaHenn3

Cool gay movies:

https://mydea.earth/index.php/User:WiltonBergstrom

I’m curious to find out what blog platform you happen to

be using? I’m experiencing some small security problems with my latest site and I would like to find something more

secure. Do you have any suggestions?

I’m not sure exactly why but this blog is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

Very quickly this site will be famous among all blogging users, due to it’s

fastidious content

I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this web page is in fact good.

Hi, I do believe this is a great web site.

I stumbledupon it 😉 I will return once again since I book marked it.

Money and freedom is the best way to change,

may you be rich and continue to guide others.

Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

It’s going to be ending of mine day, however before end I am reading this enormous piece of writing to improve my experience.

Hurrah, that’s what I was searching for, what a data! existing here at this webpage, thanks admin of this website.

Great beat ! I would like to apprentice even as you amend your web site,

how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a appropriate deal.

I had been tiny bit familiar of this your broadcast

provided brilliant transparent idea

my webpage: August daily calendar printable

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?

If you desire to grow your know-how only keep visiting this website and be updated with the most

up-to-date information posted here.

Amazing blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any suggestions? Appreciate it!

hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using this site, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

Hello, after reading this awesome paragraph i am also cheerful to share my familiarity here with mates.

My programmer is trying to persuade me to move to .net

from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.

But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a year and am anxious about switching to another platform.

I have heard fantastic things about blogengine.net.

Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?

Any help would be greatly appreciated!

Stunning quest there. What occurred after? Thanks!

I think this is one of the most important information for me.

And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The web site style is

perfect, the articles is really nice : D. Good job, cheers

Its like you learn my thoughts! You seem to know a lot approximately this, such as you wrote the e-book in it or something.

I think that you simply can do with some percent to drive the

message home a bit, but other than that, that is fantastic blog.

A fantastic read. I’ll certainly be back.

Hello there! This is my first visit to your blog!

We are a group of volunteers and starting a new project in a

community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous job!

My web blog kalender 2023 kostenlos zum ausdrucken

息与子五十路丰满色戒删除的7欧美×××000火影忍者雏田裸奶子漫画美熟mu无码动漫在线后篇宝可梦地平线宋氏三姐妹颜值排名性感福利韩国女主播在线观看秦阳林霜舞今天最新更新手机上可以玩的黄色车辆漆面小划痕国产美女脱衣服无遮挡欧美性o0❌❌❌x玉蒲团Ⅲ艳乳欲仙欧美大胸爱爱浣肠と排泄の羞耻動漫~网站强暴疼痛插格物致知cao好爽日本男人给女人按摩视频nxgx日本欧美Brandilover18无遮挡穿情趣内衣xx乱交国产一级婬片A片AAA毛片A级欧美老妇老头A级片日韩国产在线网站日本性犯罪丰满老熟女肥胖老熟女

https://xxxporno.win/ 大胸美女被弄到高潮视频官方回应记者采访遭殴打中文91麻豆国产AⅤ毛片小矮人电影免费观看完整国语电影国产精品㊙️入口麻豆久久影院古代3D动漫XXXXXBBBBB性爱五月天sese风流艳妇裸体肉欲男子在高速服务区行走被撞飞国产又硬又粗又大A片麻酥酥视频在线观看老外一级黄色片《色·戒》完整未删减版白嫩极品videos麻豆av㊙️入口波多野吉衣夫前6月份露天种什么蔬菜好Dorcel Airlines: Hotesses Libertines磁力链接国产日韩欧美中字播内地三级片免费观看世界第一大地震精品freesex动漫另类图片偷拍自慰欧美色图ssss

netporn video动画

I’m really enjoying the theme/design of your site. Do you ever

run into any internet browser compatibility issues?

A couple of my blog audience have complained about my site not operating

correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any recommendations to help fix this problem?

I went over this website and I conceive you have a lot of good info , saved to favorites (:.

Heya this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I’m starting a blog soon but have no coding skills so I

wanted to get advice from someone with experience.

Any help would be greatly appreciated!

I really love your site.. Great colors & theme.

Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m planning to create my own website and would love to

know where you got this from or exactly what the theme is called.

Thanks!

I am not sure where you’re getting your information, but good

topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for magnificent information I was looking for this information for my mission.

I’d like to thank you for the efforts you have put

in writing this site. I really hope to see the same high-grade blog posts from you later on as well.

In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now 😉

My website: at a glance monthly planner

Hello, I think your ѕite might be having browser compatibіlity issues.

When Ӏ lоok at your website in Chrome, it looks

fine but when opеning in Internet Ꭼxplorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up!

Other then that, wonderful blog!

Also visit my homepage; calendar template

What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable

experience on the topic of unexpected emotions.

Also visit my blog – at a glance 2023 monthly planner

Wonderful site you have here but I was curious if you knew of any

discussion boards that cover the same topics talked about in this article?

I’d really love to be a part of group where I can get comments from other experienced people

that share the same interest. If you have any suggestions,

please let me know. Thank you!

This is the perfect webpage for anyone who really wants to understand this topic.

You know so much its almost tough to argue with you (not

that I personally would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject which has been written about for ages.

Great stuff, just wonderful!

I really like what you guys tend to be up too.

This kind of clever work and exposure! Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you guys to

blogroll.

Superb, what a website it is! This website provides useful

information to us, keep it up.

What i don’t understood is actually how you are no

longer really much more neatly-preferred than you may be now.

You’re so intelligent. You realize therefore significantly

with regards to this matter, made me for my part consider it from so many varied angles.

Its like men and women are not involved unless it’s something to do with Lady gaga!

Your personal stuffs nice. At all times maintain it up!

It’s genuinely very difficult in this active life to

listen news on TV, so I just use internet for that reason, and get the newest information.

At this time it looks like WordPress is the top blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

hey there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here.

I did however expertise several technical points using this web site, since I experienced to reload

the site lots of times previous to I could get it to load correctly.

I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining,

but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads

and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could

look out for much more of your respective fascinating content.

Ensure that you update this again soon.

I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I?¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

It’s very effortless to find out any matter on net as compared

to books, as I found this article at this site.

Hey! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came

to take a look. I’m definitely loving the information.

I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!

Great blog and brilliant style and design.

Hey I know this is off topic but I was wondering if you

knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter

updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have

some experience with something like this. Please let me know if you run into

anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your

new updates.

Thanks for finally talking about > サイディング塗装に使う塗料の種類や塗装方法は?DIYは?注意点を説明します – EHIME PAINT < Loved it!

Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person’s web site link

on your page at appropriate place and other person will also do same for you.

I’m curious to find out what blog system you have been utilizing? I’m experiencing some minor security problems with my latest site and I’d like to find something more secure. Do you have any solutions?

This info is invaluable. When can I find out more?

Everyone loves what you guys are usually up too. This

kind of clever work and exposure! Keep up the excellent works guys I’ve included

you guys to blogroll.

Hello colleagues, how is everything, and what you desire to say

regarding this paragraph, in my view its in fact awesome in support of me.

Hello, I check your blogs regularly. Your story-telling style

is witty, keep doing what you’re doing!

I visited various web sites except the audio quality for audio songs current at this web page is truly fabulous.

When someone writes an article he/she retains the thought of a user in his/her mind that how a user can know it. So that’s why this post is great. Thanks!

Incredible story there. What happened after? Thanks!

Feel free to surf to my website … Lorna

For the reason that the admin of this web site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

Excellent pieces. Keep writing such kind of info on your site.

Im really impressed by it.

Hi there, You’ve done a fantastic job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends.

I am confident they will be benefited from this website.

Aw, this was a very nice post. Finding the time and actual effort to generate a top notch article… but what can I say… I put things off a lot and don’t manage to get anything done.

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any

widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping

maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your

blog and I look forward to your new updates.

Thanks for sharing your thoughts about meta_keyword. Regards

Hi everyone, it’s my first pay a visit at this

web page, and piece of writing is actually fruitful designed for me, keep up posting these types of articles or reviews.

This is a topic that’s close to my heart… Thank you! Exactly where are your contact details though?

We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

Currently it seems like Movable Type is the top blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

Nice answer back in return of this question with firm arguments and telling everything about that.

I must thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping to see the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal blog now 😉

Hello, I enjoy reading all of your post. I wanted to write a little comment to support you.

Undeniably consider that which you stated. Your favourite justification appeared to be on the internet the easiest factor to keep in mind of. I say to you, I certainly get annoyed even as other folks think about worries that they just do not recognize about. You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the entire thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be again to get more. Thank you

Pretty! This has been an incredibly wonderful post.

Many thanks for providing these details.

Purchasing verified Stripe accounts can greatly benefit businesses looking to streamline financial transactions.

These accounts enable global digital payments and ensure faster, safer transactions.

To buy a verified account, ensure its credibility

and legitimacy. Trusted vendors ensure these accounts are fully functional,

reducing risks of unexpected shutdowns or penalties.

Experienced professionals manage every aspect, from

setup to verification, ensuring optimal account health.

Investing in verified Stripe accounts can expedite your

business’s financial operations and overall growth.

Buying verified Stripe accounts can streamline your online business

transactions. Stripe is a solid platform for handling online payments,

and having a verified account builds trust with clients, promising

an easy, secure, and efficient way to handle transactions.

It eliminates the waiting period of setting up your account,

leading to instant business operations. It’s legal, safe, and reliable,

ensuring immense growth and profitability for your online business.

Consider buying your verified Stripe account from

reputable sources for added security.

Buying verified Stripe accounts can streamline your online business

operations, offering instant payment processing

abilities. These accounts are ready-made, fully secure, and legit.

Verified Stripe accounts allow businesses to transact

globally, accept various forms of digital payments, and manage entire payment operations,

eliminating any hassles of financial complexities.

The purchase of such accounts is straightforward,

and their usage, reliable and smooth. It ultimately enhances

the business customer experience and widens your digital market reach.

Buying a verified Stripe account can offer numerous benefits for businesses.

With a verified account, you gain credibility and trust

from customers, leading to increased sales.

Additionally, it allows for seamless integration with

various e-commerce platforms, simplifying payment processing.

Invest in a verified Stripe account today and watch your business thrive.

Buying a verified Stripe account can offer numerous benefits for

businesses. With a verified account, companies can easily accept online payments,

expand their customer base, and enhance

their credibility. It allows seamless integration with various e-commerce platforms and ensures secure

transactions. Investing in a verified Stripe account can save time, effort,

and provide a competitive edge in today’s digital marketplace.

The demand for a verified Stripe account has surged recently as businesses

seek reliable payment gateways. Buying a verified account ensures smooth transactions and credibility,

avoiding the hassle of paperwork. With a trusted account, businesses can expand their

customer base and boost sales. Invest in a verified Stripe account today to streamline your payment processes

and grow your business hassle-free.

Looking to buy a verified Stripe account? With a verified Stripe account, you can easily

integrate secure payment processing into your website or application. Streamline your online transactions

and provide a seamless experience for your customers. Find trusted sellers offering verified Stripe accounts today!

Everything is very open with a very clear description of the challenges.

It was really informative. Your site is extremely helpful.

Many thanks for sharing!

Are you tired of the lengthy and complicated process of

setting up a merchant account? Look no further! Buy a verified

Stripe account today and start accepting payments seamlessly.

With a reliable and trusted platform like Stripe,

you can offer your customers a secure and hassle-free payment experience.

Don’t waste any more time, get your verified Stripe account now!

Are you looking to expand your business’s payment options?

Consider buying a verified Stripe account. With its secure and reliable

payment processing system, Stripe allows businesses to accept payments online with ease.

Don’t let payment limitations hinder your growth,

get a verified Stripe account today.

Buying a verified Stripe account can save you time and streamline your payment

processes. With a verified account, you can easily accept payments and manage transactions securely.

Avoid the hassle of setting up a new account from scratch and start accepting payments right away.

Streamline your business operations by purchasing a verified Stripe account today.

Are you looking to buy a verified Stripe account?

Look no further! With a verified Stripe account, you

can easily accept online payments and expand your business.

Don’t waste time trying to get verified on your own, purchase a reliable and secure Stripe account today!

Looking to buy a verified Stripe account? Look no further!

With a verified Stripe account, you can easily accept

online payments and grow your business. Say goodbye to the hassle of setting up your own account and start accepting payments today.

Get your hands on a verified Stripe account now!

Buy a verified Stripe account and enjoy the benefits

of seamless online payments. With a verified account,

you’ll have access to a reliable and secure platform for processing transactions.

Expand your business reach and increase customer trust by showcasing

your legitimacy. Say goodbye to payment processing hassles and streamline your operations with a

trusted Stripe account. Don’t miss out on this opportunity!

Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with?

I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your layout seems different then most blogs

and I’m looking for something completely unique.

P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

There are many benefits to buying a verified Stripe account.

With a verified account, you can start accepting online payments quickly and securely.

Say goodbye to tedious verification processes and hello to seamless transactions.

Don’t miss out on potential sales, invest in a verified Stripe account today!

Are you looking to set up an online business and need a verified Stripe account?

Look no further! With a verified Stripe account, you can securely process payments, manage subscriptions, and grow your customer base.

Don’t waste time trying to get verified on your own, buy a verified Stripe account

today and start selling right away!

Buying a verified Stripe account offers convenience

and credibility for online sellers. With a verified account, you can easily accept payments from customers, boosting their trust in your business.

By purchasing a pre-verified account, you save time and effort required for

the verification process. Don’t miss out on the opportunity to enhance your online business today!

Looking to sell products or services online? Look no further!

Buy a verified Stripe account for seamless payment processing.

Expand your business and ensure secure transactions with this trusted platform.

Don’t miss out on the opportunity to boost your online sales with a verified Stripe account!

Looking to buy a verified Stripe account? Look no further!

Get a reliable and secure Stripe account today to streamline your online payment processing.

With a verified account, you can accept payments from customers worldwide.

Don’t miss out on potential business opportunities

– purchase a verified Stripe account now!

Yes! Finally something about https://levitra4day.top/levitra-manufacturer.html.

Purchasing a verified Stripe account enhances successful online transactions which are secure, swift, and seamless.

Verified accounts offer benefits like global accessibility, in-built checkout systems, and fraud protection. Moreover,

a verified Stripe account enhances your credibility to potential customers, thus, improving customer retention and trust.

However, it’s essential to ensure the purchasing process adheres to

Stripe’s terms and agreements, to prevent any inconveniences or legal complications.

Diversify your business experience with a verified

Stripe account.

Purchasing a verified Stripe account is a smart way for businesses to streamline payment processes.

Stripe accounts are secure, reliable, and efficient, unlocking a world of transactions

globally. They come with benefits such as reliable fraud protection, seamless integration on various platforms, and support for diverse payment options.

Buying a verified account offers instant credibility that can boost customer confidence

and foster trust in your business dealings. It eliminates the time-consuming process of setting up and verifying an account.

However, always ensure to buy from reputable sources to protect your business.

Buying a verified Stripe account is a smart move for anyone running

an online business. It simplifies transactions and increases your credibility.

Stripe is a secure and efficient payment gateway recognized globally.

However, before purchasing, ensure you abide by Stripe’s terms and conditions to avoid legal complications.

Also, go through trusted vendors to avoid falling victim to scams.

A verified Stripe account offers peace of mind alongside seamless digital transactions.

While launching an e-commerce business, payment processing

is a crucial element and Stripe stands as a reliable option. Purchasing

a verified Stripe account can relieve you from the complexities of setting it up.

It can help with seamless transactions, ensuring security and trustworthiness.

Stripe offers efficient payment processing, making it easier for your customers.

A verified account means it’s ready-to-use, making your business operations smoother.

Make sure you purchase from a dependable source to avoid complications.

I think that is among the such a lot important information for me.

And i am satisfied studying your article. However want to observation on few basic things, The website style is perfect, the articles is in reality excellent :

D. Good activity, cheers

Are you a business owner looking to expand your online payment options?

Look no further! Buy a verified Stripe account today

to securely process payments and reach a wider customer base.

With Stripe’s top-notch security features and easy integration, you can enhance your online business and boost

sales. Don’t miss out on this opportunity to take your business to

the next level!

Purchasing a verified Stripe account offers a range of benefits for your online business.

This payment gateway allows seamless transactions for both customers and business owners, enhancing e-commerce

experience. These accounts are handy, fully-functional and give multi-currency flexibility.

They come authorized and ready-to-use, preventing any hassle of the verification process.

However, ensure to buy from credible sources for secure transactions, maintaining

business integrity. Owning a pre-verified Stripe

account can streamline operations, contributing to success in the digital marketplace.

Also, keep deniability policies in view before

purchase, ensuring sustainable business operations.

Thanks a lot for sharing this with all of us you really recognise what you

are talking about! Bookmarked. Please additionally visit my website =).

We can have a link trade contract between us

Buying a verified Stripe account has become a popular

practice among businesses. It provides a

hassle-free way to accept online payments securely and efficiently.

With a verified Stripe account, businesses can easily streamline their payment processes and focus on growing their ventures.

Consider purchasing a verified Stripe account today to take advantage of its benefits and enhance your online payment solutions.

Hi there just wanted to give you a brief heads up and let

you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I

think its a linking issue. I’ve tried it in two

different internet browsers and both show the same outcome.

Buying a verified Stripe account can be tempting, but it’s important to understand

the risks involved. Stripe is a reputable online payment processor that verifies accounts to

ensure security and prevent fraud. Attempting to buy a verified account can result in severe consequences, including account

suspension, legal issues, and financial loss. It is always recommended to create and verify your own account with Stripe to

ensure a legitimate and trustworthy financial transaction process.

To purchase a Stripe verified account, it is critical to understand Stripe’s account acquiescence rules.

These accounts are tailored to help businesses accept payments online with ease.

However, knowingly buying a verified Stripe account could potentially violate Stripe’s service

agreement, presenting legal and financial implications. Always

create your own, legitimately verified Stripe account; it safeguards your business transactions

and fosters trust among your clients.

If you are in need of a verified Stripe account, look no further!

Buying a verified account can save you time and hassle, ensuring smooth

transactions for your online business. With increased security

and credibility, a verified Stripe account is essential for any e-commerce venture.

Don’t wait, make the smart choice and buy a verified Stripe

account today!

This is very interesting, You are an overly skilled blogger.

I have joined your rss feed and look forward to in the hunt

for more of your wonderful post. Additionally, I’ve shared your site in my social networks

Buying a verified Stripe account has its benefits.

It offers access to seamless online transactions, enhances your business’s credibility, and allows you to accept

payments globally with ease. However, you must ensure to purchase it from a reliable source,

so as to evade account issues. Make sure to review the details and

verify the legitimacy of the account before purchase. A verified account is

activated with all required information and ready for immediate use.

This investment can thrust your business to greater heights.

Excellent post. I used to be checking constantly this blog and I’m inspired!

Extremely helpful info particularly the final section :

) I take care of such info a lot. I used to be seeking this certain information for a very long time.

Thanks and best of luck.

Purchasing a verified Stripe account is a beneficial move particularly for online businesses.

Stripe is a widely acclaimed online payment processing system for e-commerce platforms.

Having a verified one provides a plethora of advantages such as an improved security structure, seamless payment

process, easy integration, and global reachability.

With its robust API, it simplifies the transaction process, thus improving the overall customer experience.

It’s also furnished with advanced fraud detection methods limiting fraudulent activities.

Worthwhile investment without a doubt.

Are you looking to buy a verified Stripe account? Look no further!

We offer secure and trusted Stripe accounts that have already undergone

the verification process. Don’t waste time and effort, get your account today

and start accepting payments hassle-free!

Purchasing a verified Stripe account can simplify online

transactions, ensuring seamless financial operations.

It saves setup time, eliminates paperwork such as bank details or ID verification. It provides instant access to an activated Stripe account – an ultimate solution for

ecommerce or digital platforms that demand immediate, efficient transaction processes.

Buy a verified Stripe account and take your digital business operations to

the next level of efficiency and reliability.

Purchasing a verified Stripe account can boost your online business considerably.

It facilitates secure transactions, ensuring customer

trust. However, the process involves several steps such as

identity verification, bank account linkage, and waiting periods.

To circumvent these, many opt to buy verified accounts, which allows immediate

transaction capability, saving time and effort.

However, it’s crucial to obtain these accounts legitimately to avoid security

concerns. Reliable online platforms ensure authenticity and safety, ensuring your business runs smoothly.

Therefore, investing in a verified Stripe account can significantly propel your business growth.

Buying a verified Stripe account enables smoother and enhanced payment processing with distinct advantages

like faster transaction processes, better refund management and high-end security.

It’s essential for seamless business operations, particularly online businesses.

A verified account also builds trust with customers, effectuating

a seamless checkout experience. Buying a verified Stripe account

not only streamlines your financial transactions but also ensures a secure e-commerce platform.

Thus, it becomes a valuable tool for facilitating your digital transactions.

I read this article completely on the topic of the resemblance of most up-to-date and preceding technologies, it’s awesome

article.

Buying a verified Stripe account can streamline your online transactions.

The verification process ensures safety and security, eliminating threats of scams and fake transactions.

A verified account also adheres to legal expectations,

such as KYC norms, ensuring transparency and trustability.

It simplifies payment receipts, enables swift fund transfers, and allows integrations with multiple platforms.

Ultimately, purchasing a verified Stripe account enhances user

experience, providing a reliable and efficient payment gateway.]

Purchasing a verified Stripe account can be highly beneficial for smooth business transactions.

Stripe is a recognized global payment processing platform.

With a verified account, you enjoy minimum interruptions and seamless transactions.

Furthermore, it boosts your credibility in the eyes of customers, fostering trust and reliability.

Use only legitimate methods to secure your verified Stripe account

to avoid any future complications. Always remember,

seamless financial operations drive business success.

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account

it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?

Purchasing a verified Stripe account can save you from the hassle of going through the

lengthy verification process and resolve any restrictions that may arise.

These accounts can facilitate smooth transactions for your business, ensuring efficient and worry-free financial operations.

In addition to this, a verified account also provides an added layer of security to protect you from frauds.

However, it is essential to buy from a trusted provider to ensure you’re acquiring a legally registered and fully functional account.

Also, make sure to check account features, restrictions, and the country

it’s registered in. Remember, investing in a verified Stripe account simply means investing in your business’s success.

Buying a verified Stripe account can streamline your online business operations significantly.

Stripe is a secure platform for handling online transactions.

Now, purchasing a verified Stripe account eliminates the tedious process of setting up and verifying a new account on your own. Moreover, these accounts undergo a thorough verification process and fulfill the platform’s

prerequisites, ensuring that you don’t face unexpected hindrances

during transactions. It will expand your global reach, as Stripe supports international payments.

Hence, buying a verified Stripe account can be a strategic

business move.

Purchasing a verified Stripe account can be a significant step in modernizing your business transactions.

With this account, you can accept payments from customers globally,

which can boost your business potential significantly.

Besides, having a verified account helps in instilling

confidence in your customers as they are assured of secure transactions.

It also offers a seamless payment experience, making it convenient for

your customers to do business with you. Stripe offers trustworthy, reliable, and user-friendly services,

making it highly recommended for businesses looking to expand their digital payment options.

However, one needs to follow due diligence, verify all the necessary documentation before

buying a verified Stripe account to ensure

it’s legitimate and safe.

Buying a verified Stripe account isn’t only about simplifying payment procedures but also about ensuring secure transactions.

A verified account signifies Stripe has verified the account details, thus enhancing credibility.

It empowers businesses with quick setup, easy integration, and

global payments. Its anti-fraud protections offer an additional layer of security.

Purchasing a verified Stripe account paves the way for streamlined global commerce experience and trusted transactions.

Opting to buy a verified Stripe account allows you to expedite online

business processes. With pre-verified accounts, you can eliminate the

lengthy validation process. They’re ideal for businesses

looking for a hassle-free online payment solution, ensuring secured transactions for their customers.

Always make sure that the account is purchased from a trusted source to

avoid potential issues.

At this time it appears like Expression Engine is the preferred blogging platform out

there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using

on your blog?

Buying a verified Stripe account helps facilitate the day-to-day process

of online transactions. It requires a straightforward process and offers numerous benefits like acceptance of different payment methods,

ease of integration, and strong security measures. However,

exercise caution while buying to avoid fraudulent sellers.

Always prefer legitimate platform or trusted channels.

Investing in a verified account will enable smooth business transactions and boost the

growth of your platform.

Hello! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

It is quick to notice why men prefer MILFs more than teens and https://canasesores.com/hello-world/twenty something ladies when engaging in intercourse, in anal sex especially. A great deal of men get dissatisfied with their teenage girlfriends to spread their butts and bang their assholes. Teenagers and twenty somethings make a complaint a great deal. They complain about the discomfort, and how messy it could obtain.

With thanks. Numerous information!

Wow, that’s what I was looking for, what a stuff! existing here at this website, thanks

admin of this site.

Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard

work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?

Very quickly this web site will be famous amid all blogging and site-building viewers, due to it’s

pleasant articles

Buying a verified Stripe account is a practical investment for

budding business owners. This payment processing service allows secure, online money transfers.

A verified account offers increased trust and credibility.

It shows customers that you’re serious about their security.

Enjoy seamless transactions, improved cash flow, and

a wider customer reach. However, always ensure legal acquisition to avoid potential issues.

Make your ecommerce journey easier, get a verified Stripe account today!

What’s up, its pleasant piece of writing concerning media print,

we all understand media is a wonderful source of data.

Wonderful work! That is the kind of information that are meant

to be shared around the internet. Disgrace on Google for no longer positioning this publish higher!

Come on over and visit my website . Thanks =)

Hi there, every time i used to check website posts here in the early hours in the break of day, because i love to find out more and more.

I’m not sure why but this site is loading very slow for me.

Is anyone else having this issue or is it a problem

on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

Hello just wanted to give you a quick heads up and let

you know a few of the pictures aren’t loading correctly.

I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

I always spent my half an hour to read this website’s articles

or reviews all the time along with a mug

of coffee.

Thanks for sharing your thoughts about https://medications23.top/zovirax.html. Regards

I like the helpful info you provide to your articles.

I will bookmark your blog and check again right here frequently.

I’m fairly certain I’ll be told a lot of new stuff right

here! Best of luck for the following!

If you’re looking to invest in cryptocurrencies, having

a verified Binance account is essential. With a verified account, you can enjoy higher withdrawal limits, increased security, and

access to a wider range of features. Don’t miss out on this opportunity to

take your crypto journey to the next level!

Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little

changes which will make the biggest changes.

Many thanks for sharing!

Looking to buy a verified Binance account? Look no further!

A verified Binance account comes with various benefits, such as

increased withdrawal limits and enhanced security

features. Don’t miss out on this opportunity to

access a trusted cryptocurrency exchange platform.

Get your verified Binance account today and start trading with ease and confidence!

Buying a verified Binance account can offer various benefits

to cryptocurrency traders. It provides a secure platform to trade digital assets, access to advanced features,

and quick customer support. With a verified account, users can navigate through the purchase process seamlessly,

ensuring a smooth experience. Additionally, verification minimizes